小学校、中学校、一貫校… 異動のたびに揺れた私が、40代で選んだ「教師の新しいカタチ」

新川:

本日は、中学校現役教員のたかしさんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。

ーたかしさん:

よろしくお願いします。こちらこそ、お声がけいただき光栄です。

新川:

まずは簡単な自己紹介をお願いできますか。

ーたかしさん:

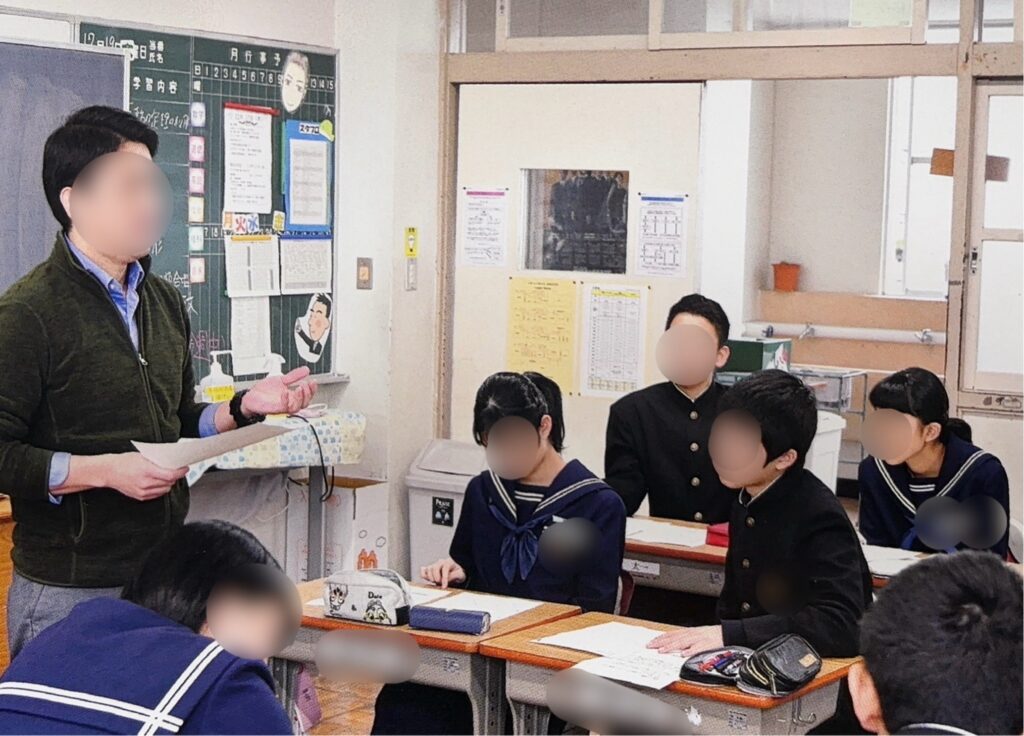

はい、静岡県の公立中学校で技術科を担当している、たかしと申します。現在43歳、教員歴は通算20年以上になります。私のキャリアは少し変わっていて、最初は小学校で教職人生をスタートしたんです。当時は小学校の先生になるのが夢だったので、希望が叶って嬉しかったですね。

でも、数年後に人事異動で中学校へ。その後、再び小学校へ戻る時期もあり、さらに小中一貫校の立ち上げに携わって、また中学校へ……という感じで、本当に小・中両方の現場を行ったり来たりしてきました。今は中学校で技術科を教えていますが、これまでの経験が複雑に絡み合って、自分なりの教育観が形成されてきたと思います。

新川:

小・中双方を経験し、行ったり来たりというのは確かに珍しいですね。もともと教師を志したのは何がきっかけだったのでしょうか。

ーたかしさん:

中学生の頃には「小学校の先生になりたい」と考えていました。子どもと直接関わり、いろいろな教科を教えながら成長を見守る仕事に憧れていたんです。大学は教育学部に進み、教員採用試験にもストレートで合格して、最初は念願通り小学校で勤務しました。

最初の3年間は、本当に「夢が叶った」という高揚感に包まれていましたね。小学生との日々は、多様な活動を通じて子どもたちが毎日変わっていくのを間近で感じられます。

朝の会から放課後の行事まで、小学校教諭は生活全般に関わる分、教科指導のみならず道徳的指導や生活習慣指導など、人としての在り方を常に考え続ける環境にありました。「自分も成長し続けられる仕事だ」と実感できたことがやりがいでした。

新川:

小学校では全教科指導が基本ですし、先生自身も日々刺激を受け続けるわけですね。でも途中で中学校へ行かざるを得なかったそうですね。それは希望ではなかったとか。

ーたかしさん:

そうですね。小中交流研修という制度で、人事異動によって中学校へ3年間行くことになったんです。当時は「なぜ、今、自分が中学校に…?」と、本当に戸惑いました。小学校では国語、算数、理科、社会、体育、音楽など、あらゆる教科を通して子どもたちの成長を見守り、可能性を引き出せる。それが自分の喜びでした。

それが中学校では、原則として一教科にのみ。私は技術科担当になったのですが、これまでのように「子どもたちと幅広く関わる」ことが減ってしまう… それが、本当に寂しかった。「こんなはずじゃなかった」と思ったことも、一度や二度ではありません。

もちろん、中学校には中学校の魅力がありますし、専門的な指導ができる点も悪くない。でも当時の私には「いろんな面から子どもを知りたい、育てたい」という気持ちが強く、それが満たされなくなったことが苦しかったですね。

新川:

その後また小学校に戻り、さらには小中一貫校の立ち上げに関わることになったと伺いました。そのときは状況が好転したのでしょうか。

ーたかしさん:

はい、小中一貫校の立ち上げは、これまでの経験が活かせる絶好の機会でした。小学校と中学校、双方の現場を知っているからこそ、新しいカリキュラムや連携プランを練るときに説得力があるんです。学習内容の段階的なつながりを意識し、生徒の発達段階に合わせた教育システムを構築する。それは並大抵の労力ではありませんでしたが、「自分が小中を行き来した意味がここにあったのかもしれない」と思えるほど腑に落ちる瞬間がありました。

立ち上げ当初は試行錯誤の連続で、会議や打ち合わせが山のようにありましたが、その中で「両方の現場を理解している人材は貴重だ」という評価も受けました。実際、他の先生方から「小学校の頃、こういう課題があったから中学ではこうつなげよう」といった具体的なアドバイスを求められることが増えたんです。そうした経験が、自分にとって大きな達成感になりました。

新川:

なるほど。いわば自身のキャリアを総合的に活かせる場面だったわけですね。でもその後、20年目あたりで「このままでいいのか」と悩んだのはなぜでしょう?

ーたかしさん:

小中一貫校で一つのプロジェクトをやり遂げた後、また別の大規模中学校へ異動した際、今度は「求められる役割」が変わってきたんです。大規模校は教員数も多く、組織も複雑。これまで小規模校では若手として率先して動き、授業以外にも、行事の企画や、生徒指導など、多面的な役割をこなしてきました。それが、自分なりの存在意義にもつながっていたんです。

しかし大規模校では分業が進んでおり、ある程度年齢を重ね、経験を積んだ自分には、周りから「管理的なポジション」や「そろそろ学年主任を…」といった役割が期待されるようになりました。もちろん、それも大切な仕事だと頭では理解しています。

でも、私は本来、新しい挑戦や多面的な教育実践にこそやりがいを感じるタイプ。管理や調整ばかりが増える将来に、明るい展望を見出せなくなったんです。「このまま、管理職を目指すのが自然な流れだろうけど、それで自分は本当にワクワクするのか?」と、40歳を過ぎて、初めて、自分のキャリアに疑問がわいてきたんです。

新川:

20年目で初めてキャリアに迷いが生じたんですね。そのとき私が提供する「SSプログラム」を知って、参加された時はどんな思いだったのですか?

ーたかしさん:

そうなんです。新川さんとは以前から知り合いで、当時は本当に悩んでいたので、自分のモヤモヤを相談してみたんです。その時に、ちょうど新川さんが「SSプログラム」という、自分と向き合うためのプログラムを始めるという話を聞いて… まさに「これだ!」と、直感的に思いました。

当時は、とにかくこのモヤモヤした気持ちを整理して、自分が本当に何を望んでいるのか、何を大切にしたいのかを、もう一度見つめ直したいと強く思っていました。

新川:

4ヶ月間のプログラムで得た一番大きな収穫は何でしたか?

ーたかしさん:

一番の収穫は、やはり「自分を深く知れたこと」ですね。プログラムの中で、様々なワークや新川さんとの対話を通して、自分が本当に大切にしたい価値観が見えてきたんです。例えば、私は人から頼られたり、サポートしたりすることで承認欲求が満たされ、モチベーションが上がるタイプだと気づきました。そして、幅広い教科を扱うことで子どもたちの多面的な成長を感じることが、自分にとって大きな喜びだと再認識しました。

こうした自分自身の価値観を言葉にして明確にできたことで、「なぜ、今自分がこんなに悩んでいるか」も、はっきりしたんです。

つまり、私は専門教科に特化し、組織を管理するような立場にキャリアアップしていっても、それでは心が満たされない。「もっと、広がりや、新しいことへの挑戦、そして変化を求めているんだ」と。自分の本心に気づけたからこそ、「もう、無理して、今のレールにしがみつかなくてもいいんだ」と、肩の荷が下りたような気持ちになりました。

新川:

プログラムで視野が広がり、辞める・辞めないに振り回されず、選択肢を持てるようになったということですね。今後の夢や展望もそこで考えたんですか?

ーたかしさん:

はい。これまで小中両方で働いたり、新たな教育プロジェクトに参加したりする中で、悩んでいる先生たちがたくさんいると感じていました。特に、働き方改革や指導要録の改訂、オンライン教育の導入など、現場は常に変化している。そんな中で「自分はこのままでいいのか」と不安になる教員は少なくありません。

私自身、SSプログラムを通して自分自身と深く向き合い、将来への不安をかなり軽減できた経験から、今度は自分が、同じようにモヤモヤを抱える先生方を支援したい、という想いが強く芽生えました。

たとえば、個別コーチングを通じて、悩める先生とじっくり対話し、「その先生が本当にやりたいことは何なのか」「どんな環境でなら、その先生はイキイキと働けるのか」を一緒に見つける、そんなお手伝いができればと考えています。

また、将来的には、オンラインや対面で気軽に相談できる場、いわば「先生たちの駆け込み寺」のような場所を作りたい、というのも、私の大きな夢です。

「教師の仕事は、決して学校の中だけで完結するものではない。

これまで培ってきたスキルは、他のどんな分野でも必ず活かせる」ということを、私自身の経験を通して、一人でも多くの先生に伝え、勇気づける存在になれたらと思っています。

新川:

なるほど。他の先生方をサポートする方向性にシフトすることで、たかしさん自身も新しい役割を見出せるわけですね。それは本当に意義深い展望です。最後に、今モヤモヤしている先生方へメッセージをお願いします。

ーたかしさん:

教員は真面目な方が多く、「せっかく努力して教員になったのに、これを捨てるのはもったいない」と感じる人が少なくないと思います。私もそうでした。また、「辞めるなんて周りにどう思われるだろう」と罪悪感を抱いてしまうかもしれません。でも、学校現場で培ったスキルはコミュニケーション能力、課題解決力、マルチタスク能力など、あらゆる業界で生かせるものが多いと気が付くことができました。

もし今、働き方に違和感を感じていたり、将来への不安を抱えているなら、その気持ちを見て見ぬふりせず、一度じっくりと向き合ってみることをおすすめします。

学校の先生って、本当に真面目な方が多いから、「せっかく頑張って教員免許を取ったんだから…」とか、「周りの先生は頑張っているのに、自分だけ…」なんて、自分を責めてしまいがちですが「こうしなければならない」という固定観念に縛られず、一度立ち止まって振り返ってみると、実は「教師をやっていたからこそ得られた自分の強み」を発見することができるかもしれません。

そうしたら「いつでも別の道へ行ける」と思えるくらい心が軽くなると思います。私がそうでした。教師を続けるにしても、辞めるにしても、自分の軸や強みが分かれば納得感をもって決断できます。どんな選択をしても今までの経験は決して無駄にならないと、私は信じています。

新川:

非常に励みになるメッセージですね。「選択肢がある」と知るだけで、人生は大きく変わる気がします。たかしさん、本日は本当に貴重なお話をありがとうございました

ーたかしさん:

こちらこそ、ありがとうございました。私自身、これからも自分なりの道を模索し、悩む教師たちが安心して相談できる場所や仕組みを作ることに挑戦していきたいと思います。